時澤真美(滋賀・ガラス)について

1978 京都府出身

1997 京都市立銅駝美術工芸高校卒業

2004 愛知教育大学造形文化コースガラス専攻卒業

2006 富山ガラス造形研究所造形科卒業

2006 美の祭典越中アートフェスタ2006佳作(富山)

2007 Young Glass 2007(デンマーク)入選

2008 日本クラフト展(東京)奨励賞受賞

2009 日本クラフト展(東京)入選

2009 KOGANEZAKI・器のかたち・現代ガラス展入選

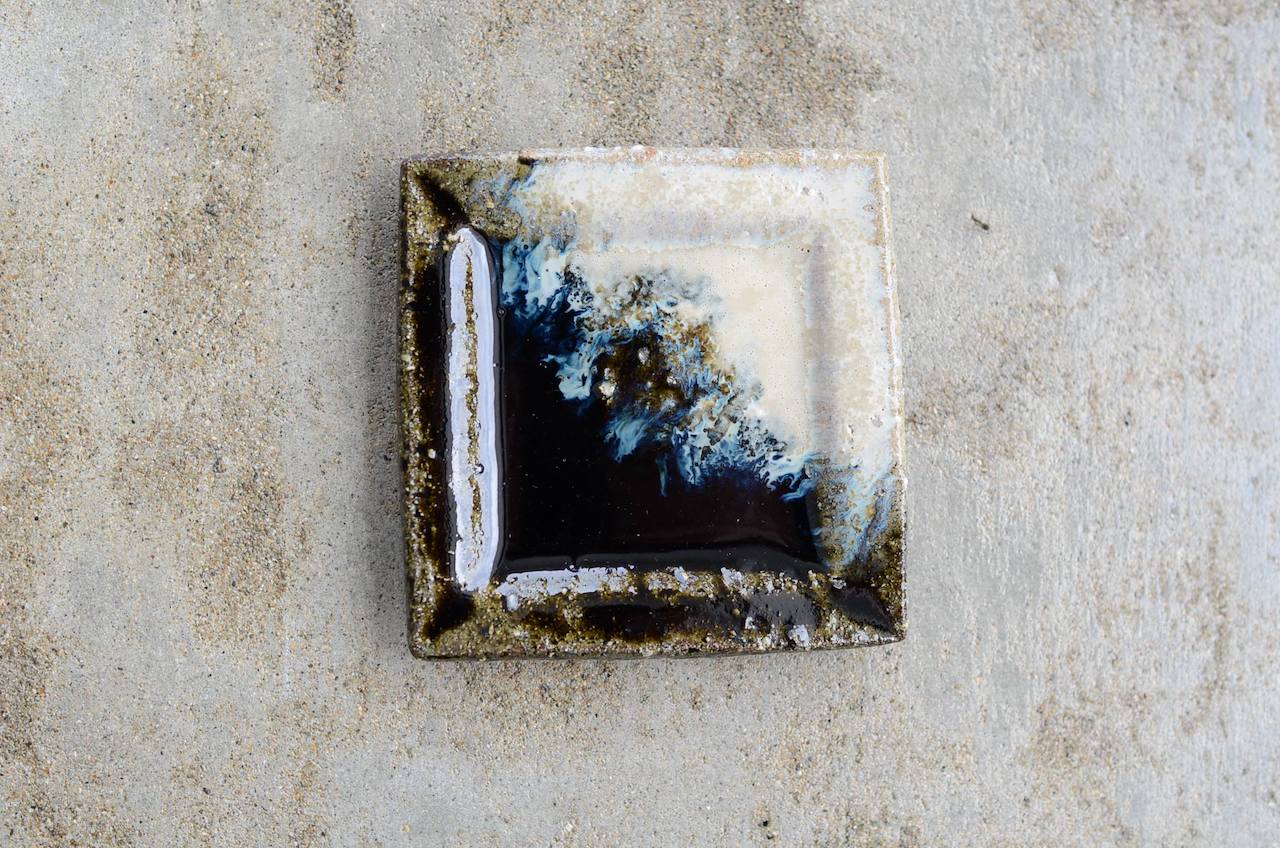

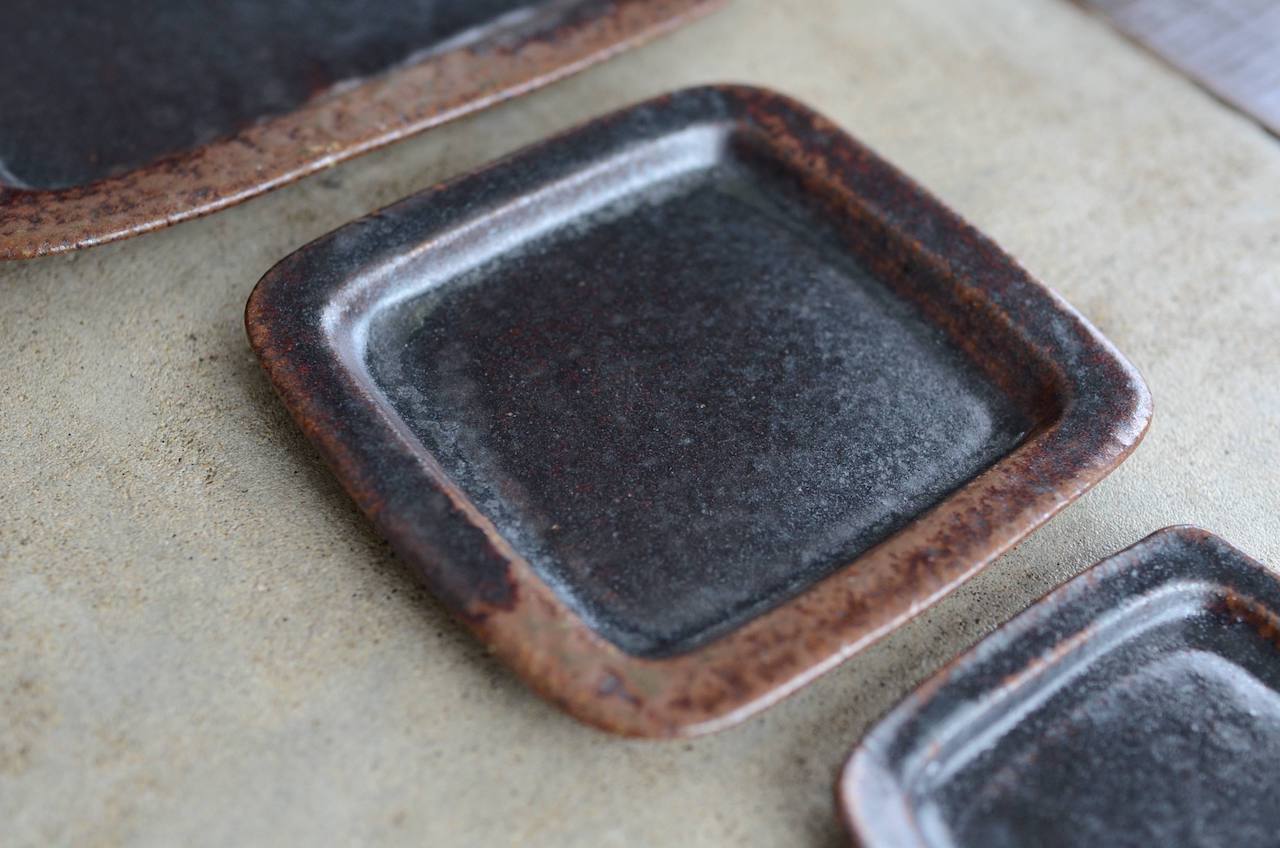

ガラスの表現力の広さや可能性を、新たに気付かせてくれた作家の一人。

特に「光の痕跡」シリーズは、光を味方に付ける手法で作品内に影を取り込む美しい表現をかなえています。

ぜひ光に当てて見てみて下さい。

その美しさに息を飲む筈です。